한문화

문양은 사전적으로는 장식을 목적으로 점, 선, 색채를 도형과 같이 형상화한 것으로 생활 미술로서 문양은 집단적인 가치가 반영된 감정의 상징이라는 중요한 특징이 있다. 따라서 문양은 그것을 향유하는 집단 사이에서 약속된 부호와 같은 성격을 지닌다. 상상의 동물인 용이나 봉황 문양을 보게 되면 그것에 얽힌 이야기와 신기한 현상들을 기억해 상서(祥瑞)와 길상(吉祥)의 기운을 감지하는 것과 같다.

문양은 부귀, 강령 같은 소망을 담고 있다. 활짝 핀 모란꽃을 그린 문양은 부귀에 대한 소망의 표현이며 여성들의 생활공간에 석류나 포도 문양을 장식하는 것에는 많은 아들을 얻고자 하는 주술적인 심리가 담겨 있다. 일상적 윤리 덕목을 바라는 마음도 문양에 담겼다. 효제충신(孝悌忠信)의 문자 문양은 현실에 실천해야 하는 덕목을 새겨, 이상적인 세상이 되기를 염원하는 마음으로부터 비롯된 것이다.

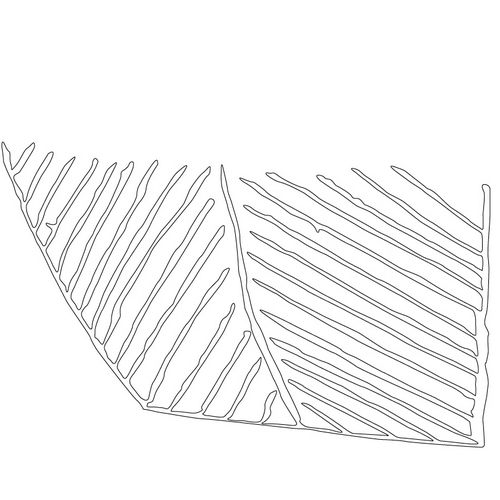

한반도에서 생활용기에 의도적으로 무늬가 나타나기 시작하는 것은 신석기 시대부터이다. 이 때의 대표적인 유물인 빗살무늬토기는 짧은 음각으로 새긴 기하학적인 줄무늬가 특색을 이룬다. 빗금무늬를 가로줄 또는 세로줄로 그려낸 형태는 간결하지만 장식적이다.

빗금문 ⓒ 문화포털 <전통문양>

삼국시대에는 중국문화권의 영향과 불교의 유입으로 미술 전반에 새로운 경향이 나타나기 시작했다. 사신도(四神圖)와 일(日) · 월(月) 성숙도 등을 고구려는 고분 벽화에 그렸고 신라는 주로 토기에 새겼다. 백제 금속공예장식에서는 중국 불교의 영향으로 식물무늬 양식이 나타났다.

삼국 통일을 이룬 통일신라시대는 불교가 흥성했던 시기이자 서역과의 교류가 활발해지면서 새로운 양식과 무늬가 나타나는 등 원숙한 표현력이 발휘되었다. 분황사 석탑 내에서 발견된 금동 투각 장식판에는 보상화무늬가 투조되어 있다. 보상화는 연꽃, 모란꽃을 융합해 꽃잎을 층층이 중첩해 만든 가상의 꽃으로 불교문양 가운데 진귀함을 뜻하면서 천상계를 상징한다.

통일신라 ‘보상화문’과 원형 유물 ‘보상화문수막새’ ⓒ 문화포털 <전통문양>

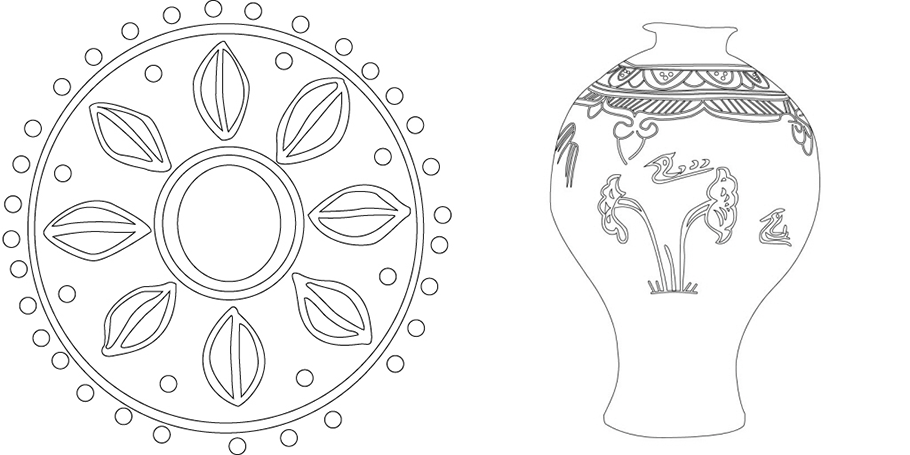

고려시대는 불교미술이 눈부신 발전을 이뤘고, 귀족사회가 번영하면서 고려청자와 나전칠기, 장신구 등 화려한 무늬의 각종 공예품이 등장한 시기다. 특히 표면에 무늬를 새기고 그 안에 다른 재료를 넣어 장식하는 상감기법이 청자를 비롯한 공예의 각 분야에서 나타났다. 이들 공예품에는 가을철 강변을 배경으로 수양버들과 물새가 있는 풍경무늬인 갯버들 · 물짐승무늬가 공통적으로 나타나며 한국적인 정취를 드러낸다.

고려 연꽃문, 국화문 ⓒ 문화포털 <전통문양>

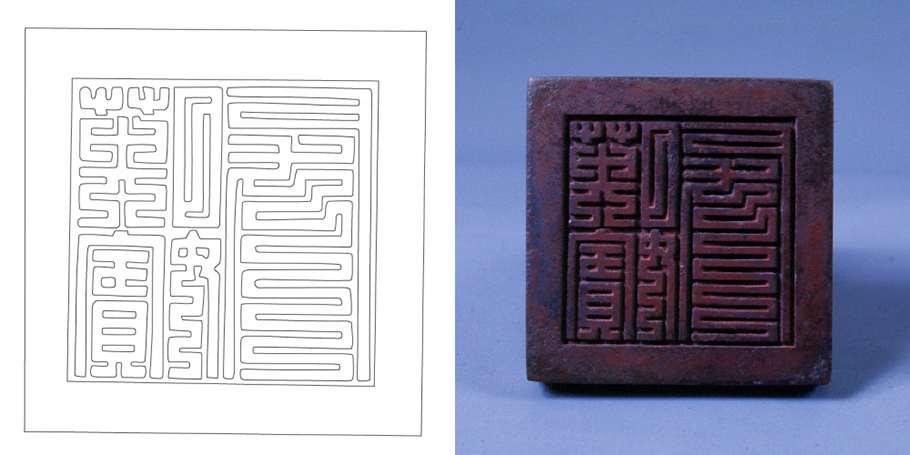

조선시대는 민간의 소박한 의식에서 자발적으로 생활 미술적인 현상의 하나로 무늬를 사용했다. 조선의 특징적인 무늬로 꼽히는 것이 길상(吉祥)무늬이다. 주로 문자의 원형을 이용하거나 사각의 테두리 안에 문자를 써넣은 형태로 장식의 성격을 강조했다. 문자무늬에 대표적으로 사용된 글자는 수(壽), 복(福), 강(康), 녕(寧), 부(富), 귀(貴)이다. 또 우주만물을 생성하는 근원이 되는 태극무늬나 십장생과 같이 모든 사람이 바라는 소원을 의미하는 무늬들이 선호되었다. 용무늬는 왕가의 상징으로 의복이나 건축에 사용했다. 단청에는 연꽃, 덩굴, 구름무늬 등을 장식하고 만자(卍字), 아자(亞字)와 같이 기하학적으로 도안화한 무늬도 건축물, 공예품 등에 반영했다. 고려시대의 도안이 계승되는 것 같으나 조선시대에는 좀 더 순박하고 성글어진 형체로 십장생을 비롯해 매화, 대나무, 꽃 · 새 무늬 등을 베갯모, 반짇고리, 필통, 예물함, 경대와 같은 다양한 생활용품에서 볼 수 있다.

조선 베갯모에 사용된 문자문과 유물 원형 ⓒ 문화포털 <전통문양>

인물문은 사람의 얼굴, 또는 그 형태를 나타내거나 신선 · 부처 · 사천왕 · 도깨비 등을 표현한 무늬를 말한다. 우리나라에서는 부처 · 사천왕상 · 비천상 등이 불교미술에 빈번하게 나타난다.

동물문은 인간에게 이로움과 두려움의 존재로 여겨졌던 특정 동물들을 문양으로 표현한 것이다. 형태뿐만 아니라 인간의 의식 속에서 만들어진 상징성을 포함하고 있다.

식물은 인간에게 많은 것을 베풀어 주는 상징이자 아름다운 형상으로 문양의 좋은 소재가 되었다. 꽃은 아름다움을 대표하며 주요 소재가 되었고 특정 꽃이 아니더라도 일반적인 형태의 꽃을 표현하여 장식한 경우가 많다.

인물문 문양

동물문 문양

식물문 문양

ⓒ 문화포털 <전통문양>

문양의 소재 중에는 동물이나 식물이 아닌 인공물을 이용한 경우도 보인다. 인공물을 문양에 소재로 사용할 때는 형태를 취했다기 보다는 의미를 채택한 것이라고 할 수 있다. 동전, 물소 뿔, 책, 거울 등이 복을 상징하는 길상의 의미로 사용되었다.

자연산수문은 동물, 실물을 제외한 자연, 즉 하늘의 해, 달, 구름, 별이 소재가 되는 무늬를 말한다. 이 밖에도 산수화를 보는듯한 느낌을 주는 산수문이나 바위를 그린 괴석문도 자연산수문에 속한다.

문자문이란 글자를 무늬로 넣어서 특정한 글자를 연속해서 배열한 문양이다. 물건에 좋은 뜻의 문자들을 새김으로써 글자 뜻대로 이루어지기를 바라는 소망을 담고자 새겼다.

인공물문 문양

자연산수문 문양

문자문 문양

ⓒ 문화포털 <전통문양>

기하문은 가로줄, 세로줄, 사선 또는 동그라미 등이 나타난 단순한 선이나 도형 문양이다. 선사시대에 발견되는 가장 원시적 형태의 문양이자 인간이 표현한 문양의 기원으로 여겨진다.

복합문은 하나의 소재만을 선택해 문양화한 것이 아니라, 여러 소재를 복합적으로 나타낸 무늬이다.

기하문 문양

복합문 문양

ⓒ 문화포털 <전통문양>

한국전통문양은 우리 전통 문화재, 건축물, 생활소품, 그림 등에서 추출한 정보를 담고 있다. 우리 선조들의 뛰어난 창의력과 지식, 예술성, 생활 등 모든 것이 깃들어 있는 독창적인 전통문화 유산이다. 한국공예·디자인문화진흥원은 한국전통문양 산업활용 기반구축 사업을 통해 전통문양을 디자인에 활용하려는 개인 및 중 · 소기업을 발굴 및 지원하고 있다.

디자인 기획, 제작부터 특허권과 같은 무형 자산 취득 등 전통문양 활용 체계를 마련하는 데 필요한 여러 분야를 다룬다. 다양한 산업분야에서 여러 사업체가 전통문양을 디자인에 활용하여 전통문양의 인지도를 높이고 미적 가치를 널리 알리며 성장할 수 있도록 하는 데 사업 목적을 두고 있다.

또한 미래창조과학부(한국정보화진흥원)와 문화체육관광부(한국문화정보원)는 우리만의 고유한 문양을 문화재, 유물 등으로부터 추출해 산업적 디자인 소재로 활용이 가능하도록 디지털화 하여 문화포털 누리집에서 제공하고 있다.

다양한 전통문양 보존 및 계승, 지원 사업을 통해 우리 선조들의 창의력과 지식, 예술성, 생활이 깃들어 있는 독창적인 전통문화 유산인 전통문양이 현대의 라이프스타일에 적합한 용도와 참신한 디자인 아이디어와 결합해 여러 사업 분야에서 더욱 다양하게 그리고 의미 있게 활용될 것이 기대된다.

- 2021 전통문양 산업활용 기반구축 e-book ⓒ 한국공예·디자인문화진흥원

- 문화포털(culture.go.kr)「전통문양」

- 고고학사전 「문양」

- 한국민족문화대백과 「문양」

본 저작물은 공공누리 출처표시+상업적 이용금지+변경금지 에 따라 이용할 수 있습니다.

- 다음글

- 다음글이 없습니다.