한문화

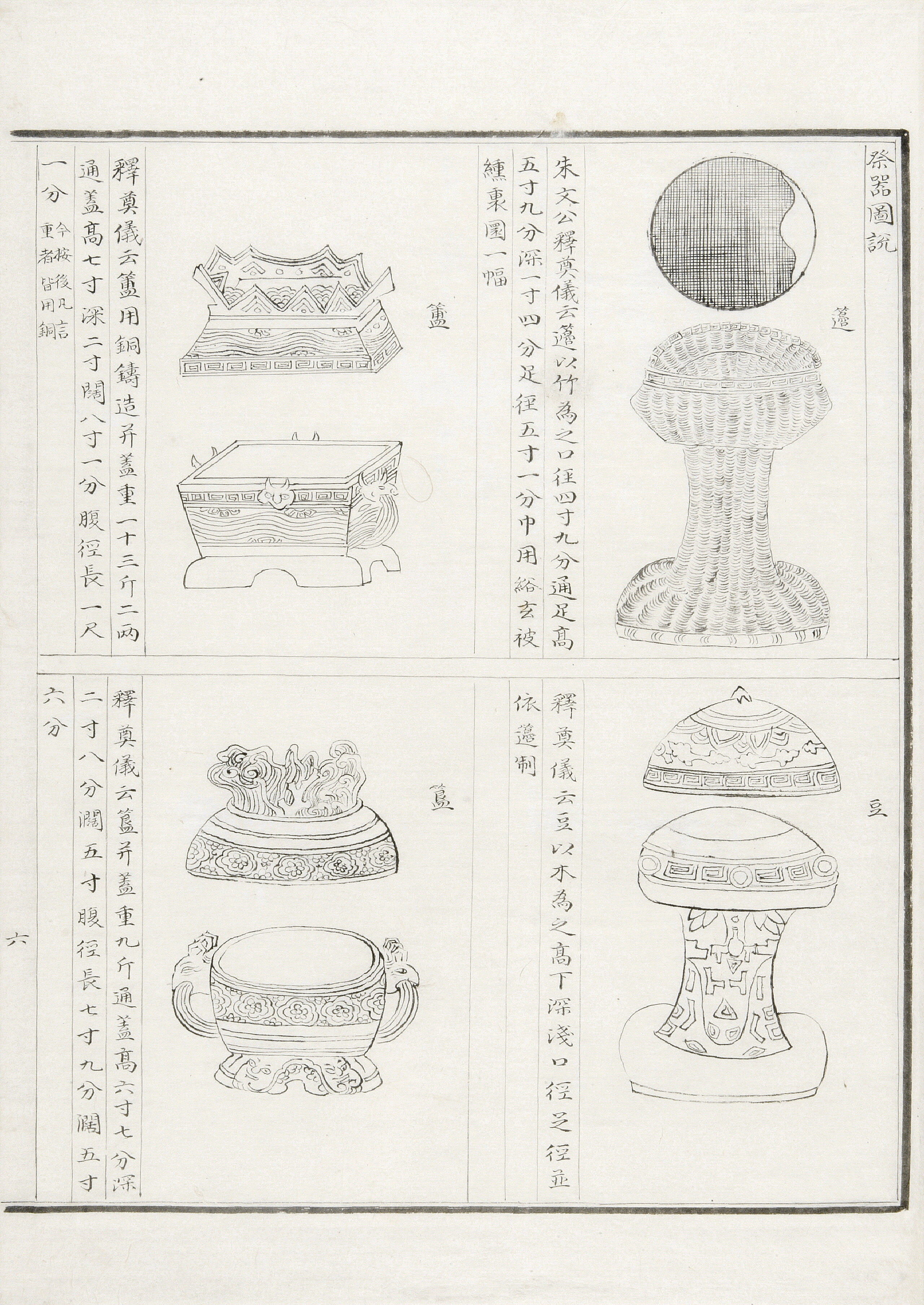

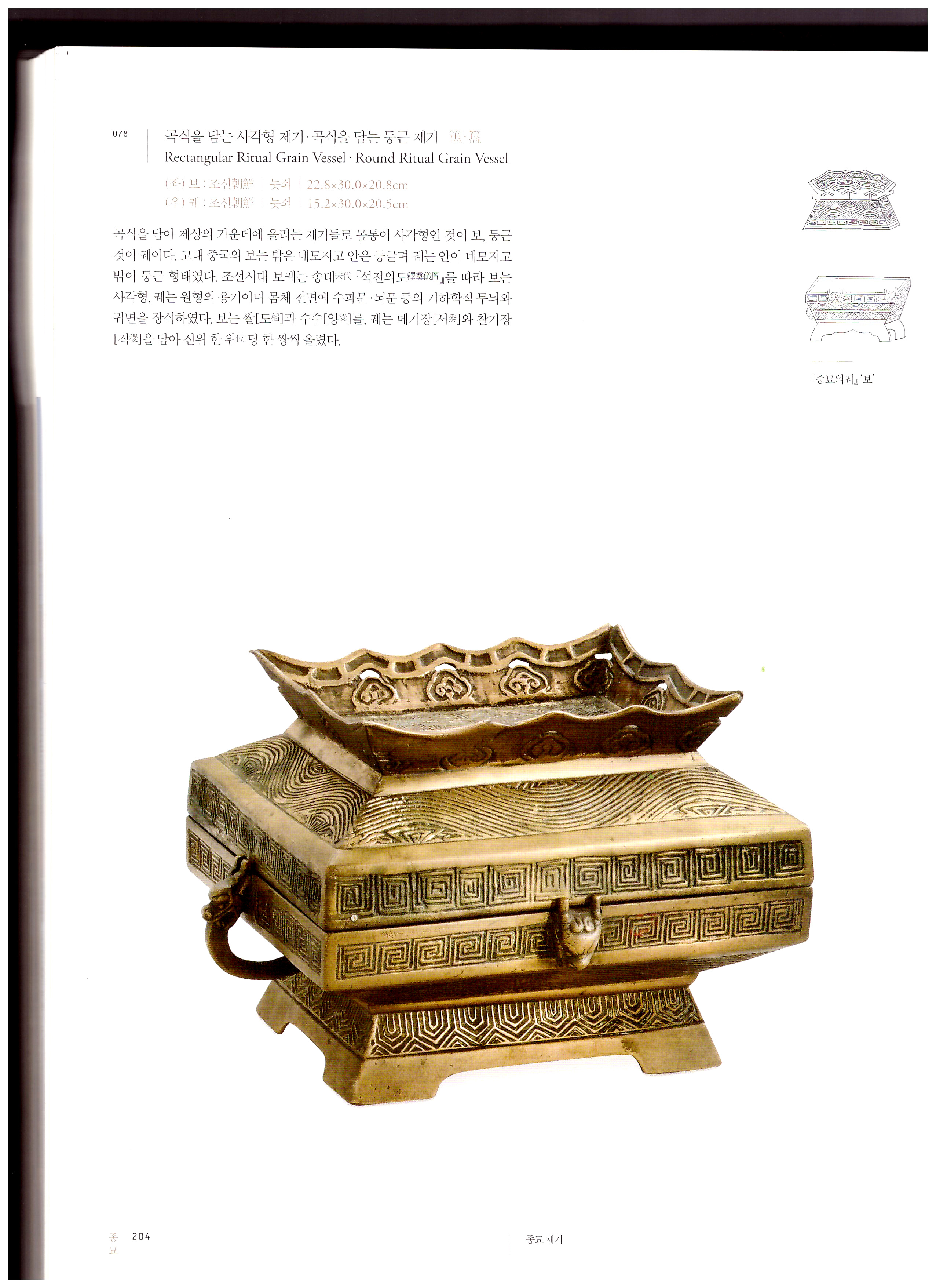

보(簠)는 제사 때 곡식인 쌀[도, 稻]와 수수[양, 粱]을 담아 놓는 제기이다.

궤(簋)와 합쳐 한 벌이 되어 제사상의 가운데에 올려 진다. 보궤와 변두는 제사에서 가장 중요한 음식을 올리는 제기들이다. 보궤는 고려시대 종묘제사에서도 사용되었고, 조선시대에는 국가제의뿐만 아니라 서원제사에서도 사용되었다.

보는 제사의 위계와 성격에 따라 개수가 달랐다. 『세종실록오례의(世宗實錄五禮儀)』 의 「찬실도설(饌室圖說)」에 의하면 종묘대제의 경우 4개의 보를 진설하였는데, 각각 수수, 쌀, 수수, 쌀의 순서대로 담겼다. 이에 비해 사직대제의 경우는 2개의 보에 수수와 쌀을 담았고, 문선왕(文宣王) 제사에서는 1개의 보에 쌀을 담아 진설하였다.

보와 궤는 그 개수를 같게 하여 나란히 올렸다. 기형의 원형은 중국 상나라 때부터로 원래는 ‘땅은 모지다[地方]’ 라는 뜻을 담아 밖은 네모지고 속은 둥근 외방내원(外方內圓)의 형태로 만들었다. 조선시대의 보는 『석전의(釋奠儀)』를 따라 보는 사각형의 용기로 제작되고 몸체 양쪽에 손잡이가 달렸다. 보궤는 제기 중 장식이 중요한 제기로, 몸체 전면에 물결[水波]무늬, 거북 등껍질[龜甲])무늬, 번개[雷]무늬, 짐승의 얼굴[鬼面]무늬 등으로 장식되었다. 최근에는 보에 장식된 귀면무늬를 탐식(貪食)을 경계하는 도철(饕餮)무늬란 고전적 상징으로 해석하는 학설도 제기되었다. 조선에서는 보를 주로 합금 동으로 만들었으나 흙을 이용하여 분청사기나 백자로 제작하기도 하였다.

- 제작자

- (사)한국지역인문자원연구소

- 집필자

- 구혜인

- 발행기관

- 문화체육관광부 한국문화원연합회

- 저작권자

- 한국문화원연합회

- 분야

- 한식[미술]

본 저작물은 공공누리 출처표시+상업적 이용금지+변경금지 에 따라 이용할 수 있습니다.