한문화

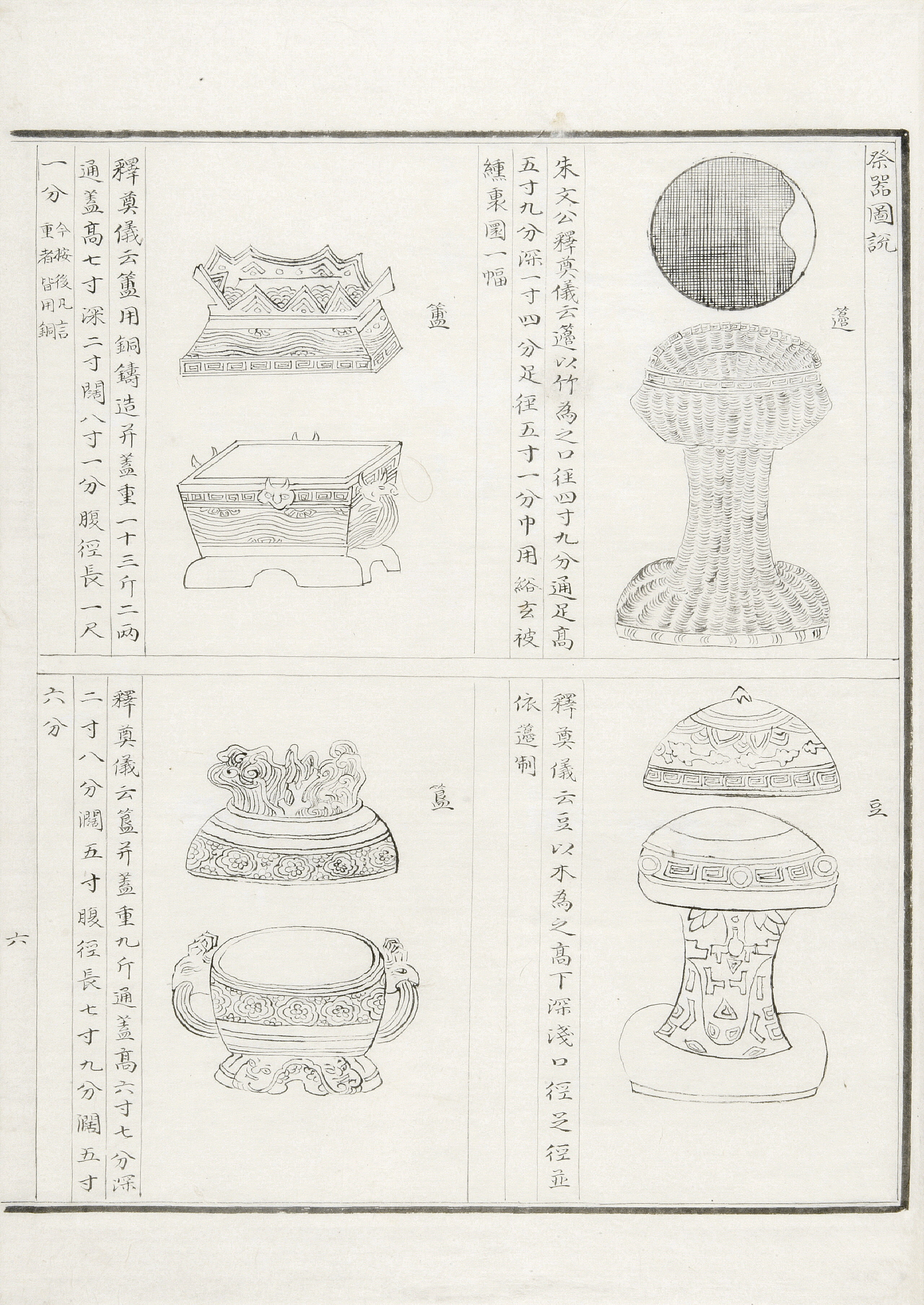

변은 제사 때 대추, 밤 등의 실과(實果)와 말린 사슴고기나 말린 물고기 등인 건포(乾肉) 를 담는 제기이다. 두(豆)와 한 벌이 되어 신위의 왼편에 놓인다. 『주례(周禮)』, 『삼례도(三禮圖)』에 이르기를, 변에는 마른 음식을 담고 두에는 젖은 음식을 담는다고 하였다. 고려시대부터 중국 유교식 제사의 영향으로 변두를 사용하였고, 조선시대에는 제사의 성격과 위계에 따라 12개의 변두부터 1개의 변두까지 변두의 개수를 차별화하여 사용하였다. 12개의 변이 진설되는 대제(大祭)의 경우, 각 변마다 건조(乾棗, 마른 대추) 형염(形鹽, 소금) 어수(魚鱐, 말린 물고기) 백병(白餠, 흰 떡) 녹포(鹿脯, 사슴고기로 만든 포) 진자(榛子, 개암) 흑병(黑餠, 검은 떡) 능인(菱仁, 마름 열매) 검인(芡仁, 가시연밥의 알맹이) 율황(栗黃, 밤의 알맹이) 구이(糗餌, 볶아 말린 쌀의 음식) 분자(粉餈, 가루 인절미)를 담았다. 그러나 의례서의 음식과 실제 진설되는 음식에는 간극이 존재했다. 왜냐하면 중국 고례의 물산과 조선의 물산이 다르거나 생산 시기가 맞지 않기 때문에 조선의 실정에 맞게 다른 음식이나 재료로 대용하기도 하였다. 예를 들어 숙종대의 기록에는 변두에 담는 대조, 율황, 진자, 능인, 검인 등을 다른 과실로 대용한다는 내용이 확인된다. 조선시대의 변은 송나라 『석전의(釋奠儀)』를 따라 대나무를 가늘게 쪼갠 대오리를 촘촘히 엮어 만들어 죽변(竹籩)라고도 불렀다. 변의 위에는 건이란 보자기를 덮기도 하였는데, 겉은 검은〔玄〕색으로 속은 분홍〔纁〕색으로 만들었다. 변 위에 보자기를 덮는 이유는 제사를 준비하면서 제물에 먼지가 앉아 청결하지 못한 것을 막기 위한 것이다. 그러나 가끔 변에 담는 떡이나 건어포 등은 커서 뚜껑을 다 덮지 못하였기 때문에, 보자기 위에 기름을 먹인 종이(油紙)를 덮었다가 제향을 거행할 때 철거하기도 하였다.

- 제작자

- (사)한국지역인문자원연구소

- 집필자

- 구혜인

- 발행기관

- 문화체육관광부 한국문화원연합회

- 저작권자

- 한국문화원연합회

- 분야

- 한식[미술]

본 저작물은 공공누리 출처표시+상업적 이용금지+변경금지 에 따라 이용할 수 있습니다.