한문화

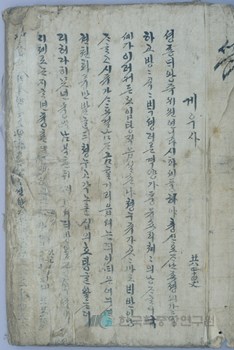

음식상을 떡 벌어지게 준비하여 대령하였으되, 화류 강진 교자상에 금사화기 유리접시 벌여놓고 귤병, 편강, 민강이며, 대밀주, 소밀주, 호도당, 포도당에 옥춘당, 인심당, 왜편, 호편 곁들이고, 인삼정과 모과정과, 생강정과 곁들이고, 유자, 밀감, 포도, 석류, 생률, 숙률, 은행, 대추, 봉산 참배, 유자, 감자 등등, 전낙조차 곁들이고 착면화채 배무름에 수정과를 곁들이고, 메밀, 완자 신신로에 번화하다 벙거짓골, 아귀찜, 갈비찜에 생강을 곁들이고, 어육, 제육, 어만두, 떡볶이가 소담하다. 평양세면 부비염에 황주 냉면 곁들이고 김치, 양채, 갖은 어채, 각색으로 나누었는데, 색 있는 갖은 편에 두태 떡을 곁들이고 양 고음, 우미탕에 누르미를 고았는데, 설렁탕 한 동이는 하인청에 들여놓고, 평양의 감홍로, 계당주, 노산춘, 이강주, 죽엽주를 각색 병에 들여놓고 오늘날에는 「춘향가」, 「심청가」, 「흥보가」, 「수궁가」, 「적벽가」 등 다섯 바탕의 판소리가 창으로 불리고 있으나, 조선 후기에는 이들을 포함하여 총 12개의 작품이 판소리로 연행되고 있었는데, 그중에 「왈자타령」 또는 「무숙이타령」이라고 불린 판소리가 있었다. 그동안에는 이 작품의 내용이 어떤 것인지 모르고 있었는데, 1990년대에 이 판소리의 사설 정착본인 「계우사」가 발굴되면서 비로소 그 내용을 알 수 있게 되었다.

내용은 「왈자타령」, 「무숙이타령」 등 작품 제명에 나타나듯이, 왈자인 김무숙과 내의원 소속의 기생인 의양이 주인공으로 등장한다. 무숙은 본처가 있었지만 의양에게 반하여 의양을 기적(妓籍)에서 빼내어 살림을 차린다. 그 과정에서 무숙은 왈자가 다 그렇듯이 허랑방탕한 생활을 지속하는데, 이에 의양은 무숙의 본처와 주변 인물들을 동원하여 무숙을 극도의 경제적 궁핍에 빠지게 하여, 결국 무숙을 개과천선케 하는 이야기이다. 무숙의 생활은 놀이와 잔치를 일삼고 주색잡기에 빠지는 등 극도로 방탕하고 소비적인 것이었다.

그러다 보니 작품에는 술이나 음식 등이 많이 등장한다. 위에서 인용한 것은 그중의 한 장면이다. 위 글은 무숙이가 의양을 만나 살림을 차리기 직전에, 자신의 재력을 과시하기 위하여 주위의 여러 왈자들을 초빙하여 잔치를 여는 장면에 서술된 것이다. 기생집에서 잔치를 한 것인바, 위 인용문은 조선 후기 당시 기생집 중심의 유흥공간에서 소비된 음식들이 어떤 종류였는지를 잘 보여주고 있다. 그 중 ‘민강’은 생강을 설탕물에 졸여 만든 과자를, ‘배무름’은 수정과를 끓일 때 함께 넣어 무르게 된 배를, ‘누르미’는 무, 당근, 소고기, 다시마 등을 꼬치에 꿰어 양념을 발라서 솥에 찐 음식을 각각 가리킨다.

- 제작자

- (사)한국지역인문자원연구소

- 집필자

- 차충환

- 발행기관

- 문화체육관광부 한국문화원연합회

- 저작권자

- 한국문화원연합회

- 분야

- 한식[문학]

- 이미지출처

- 한국민족문화대백과사전

본 저작물은 공공누리 출처표시+상업적 이용금지+변경금지 에 따라 이용할 수 있습니다.