한문화

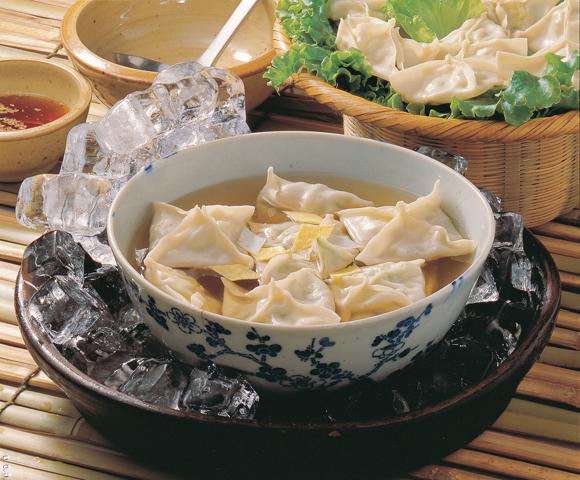

1929년 12월 1일자 <별건곤> 잡지에 「진품 명품 천하명식 팔도명식물예찬(珍品 名品 天下名食 八道名食物禮讚)」이라는 재미난 기사가 실렸다. 평양 개성 전주 진주 등 조선팔도의 유명한 음식을 소개한 글인데, 이 중 진학포(秦學圃)라는 필명을 쓰는 필자는 개성지방의 명식물로 편수(片水)를 꼽았다. 편수는 개성지역 사람들이 주로 여름철에 즐겨 먹던 만두로, 그 모양이 마치 물 위에 뜬 조각 같다 하여 편수라는 낭만적인 이름으로 불렸다. 편수는 만두와 비슷하지만, 생긴 모양과 안에 넣는 소의 주 재료가 만두와 달랐다. 대개 만두가 둥근 만두피를 사용하여 반달 모양이나 동그랗게 빚는 데 반해, 편수는 사각 만두피의 네 귀를 한 데 모아 네모반듯하게 빚어낸다. 그리고 겨울철에 주로 먹는 만두는 김치나 고기를 다져서 소를 만들지만, 여름철 음식인 편수는 시원한 맛을 내는 재료를 이용해 소를 만드는 것이 핵심이다. 그래서 고기 없이 아예 오이나 호박 같은 채소만 사용하거나, 다양한 육류와 생굴을 조합하여 쓰기도 했다.

이용기(李用基: 1875-1933)는 『조선무쌍신식요리제법(朝鮮無雙新式料理製法)』에서 편수는 여름에 송도에서 많이 만든다고 하면서 “유월 유두에 만들어 먹는 것은 누런 오이를 껍질과 씨를 빼고 실같이 가늘게 썰어놓은 다음, 소고기, 표고, 석이, 파 밑동 등을 모두 다 잘게 이겨 오이 썬 것과 함께 장과 기름을 치고 주무른다”고 적었다. 한편, 『서울잡학사전』을 쓴 조풍연(趙豊衍: 1914-1991)은 “밀가루 반죽으로 껍데기를 하고 채소로써 소를 삼고, 네 귀를 오므려 붙인 것을 편수라고 했었다. 그런데 개성은 돼지고기의 명산지라 소에다가 제육을 썼으니 순수한 편수는 아니면서 겉모양은 편수라는 이색적인 만두 겸 편수를 만들어 먹었다”라고 적었다. 즉, 조풍연이 보기에, ‘순수한’ 편수는 채소만 가지고서 소를 쓰는데 반해, 돼지고기를 넣어서 ‘이색적인’ 만두 겸 편수를 빚기도 한다는 것이다.

하지만 같은 개성 사람이라 할지라도, 편수 만드는 법은 가정의 경제사정에 따라 집집마다 달랐을 것이다. 특히 입치레를 잘하는 집은 비싸고 다양한 재료를 아낌없이 썼을 터. <별건곤>에 ‘천하진미 개성의 편수(天下珍味 開成의 片水)’를 쓴 진학포가 경험한 것처럼 말이다. 그는 ‘빈한한’ 집에서 만든 편수는 그저 숙주와 두부의 혼합물에 지나지 않는다고 했다. 그런 편수는 “아무렇게나 만들어서 편수 먹는다는 기분만 맛보는” 것이므로 서울 종로통 음식점에서 파는 만두 맛만 못하다고 평했다. 그러나 정말 남들이 일컬어주는 개성편수는 우육(牛肉) 돈육(豚肉) 계육(鷄肉) 생굴 잣 버섯 숙주나물 두부를 적절히 배합하여 “세 가지 고기 맛, 굴과 잣 맛, 숙주와 두부 맛들이 따로따로 노는 것이 아니요, 그 여러 가지가 잘 조화되어서 그 여러 가지 맛 중에서 좋은 부분만이 한 데 합쳐져서 새로운 맛을 이루”어 낸다고 했다. 그러면서 덧붙이기를, “정말 맛있다는 개성편수는 그리 염가(廉價)로 얻어지는 것이 아니”며, “맛의 호부(好否)를 작정(作定)하는 것은 말할 것도 없이 그 속의 재료에 있는 것”이라고 강조했다.

당연한 얘기겠지만, 이처럼 개성편수는 가정의 주머니 사정에 따라 ‘기분만 맛보는’ 편수에서부터 ‘남들이 일컬어주는’ 편수까지 그 편차가 매우 심했다. 그럼에도, 이들 모두 ‘편수’였고, 여름철 ‘진미(珍味)’였다는 사실은 변함없을 것이다.

방신영(方信榮: 1890-1977)의 『조선요리제법(朝鮮料理製法)』에 따르면, 편수를 즐기는 방법에는 두 가지가 있다고 한다. 차게 식힌 장국에 띄워 먹어도 좋고, 송편처럼 쪄서 초장에 찍어 먹어도 좋다고 했다. 어떤 방식으로 먹든, 아삭아삭 씹히는 맛이 별미였을 것이다.

- 제작자

- (사)한국지역인문자원연구소

- 집필자

- 양미경

- 발행기관

- 문화체육관광부 한국문화원연합회

- 저작권자

- 한국문화원연합회

- 분야

- 한식[음식]

- 이미지출처

- 한국민속대백과사전

본 저작물은 공공누리 출처표시+상업적 이용금지+변경금지 에 따라 이용할 수 있습니다.