한문화

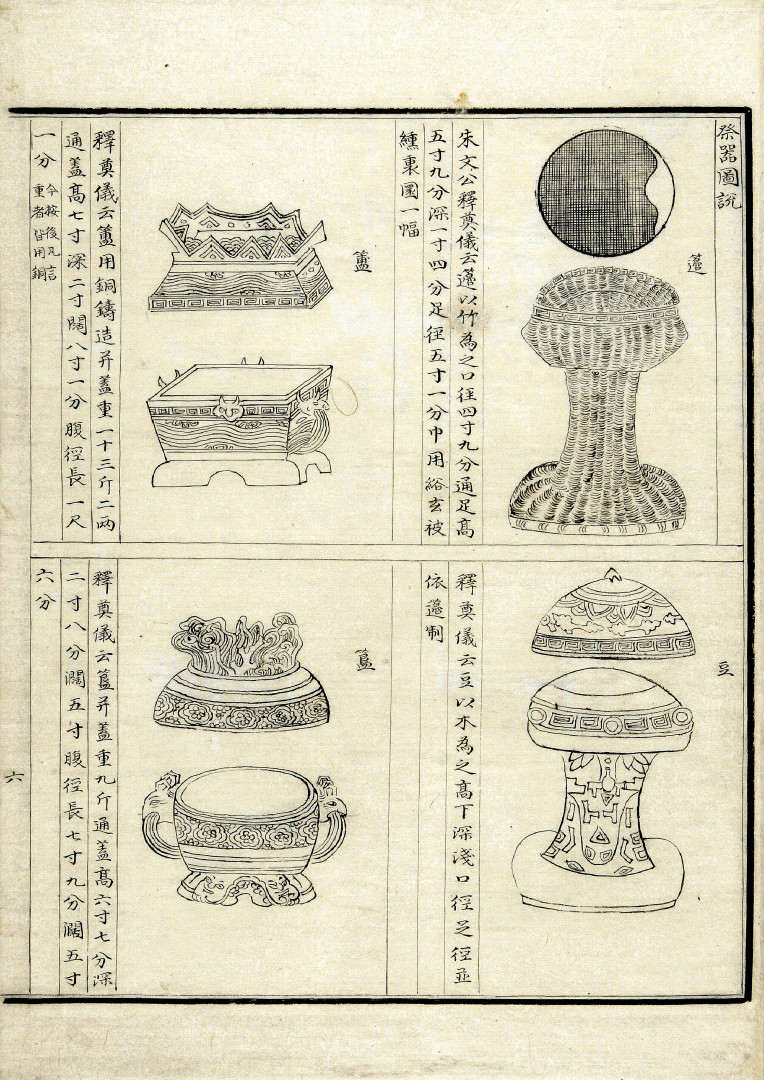

두(豆)는 김치나 젓갈 등 물기가 있는 음식을 담는 용도의 나무로 만든 제기이다. 변(籩)과 한 벌이 되어 신위의 오른편에는 두가 놓이고 왼편에는 같은 수의 변이 놓인다. 변두는 중국 고대부터 사용된 제기의 시원적인 형태로, 『빙례(聘禮)』에서는 제사에 올리는 모든 음식(饌物)은 두에 담는 것이 기본이 된다고 하여 제기 중에서도 핵심이 된다는 사실을 알 수 있다. 이에 제사의 종료를 ‘철변두(撤籩豆)’라 부르기도 하였다. 또한 변두는 재료가 흔하고 장식이 단순하여 숭상할만한 질박함을 상징하였으므로 두를 ‘목두(木豆)’라 하고 변을 ‘죽변(竹籩)’이라 칭하기도 하였다. 『주례(周禮)』와 『삼례도(三禮圖)』에서는 변에는 마른 음식을 담고, 두에는 젖은 음식을 담는다고 하였다. 두는 변과 마찬가지로 제사의 위계와 성격에 따라 개수가 달랐는데, 종묘대제의 경우 12개의 두를 진설하였다. 『세종실록오례의』 의 찬실도설에 의하면 각 두마다 근저(芹菹, 미나리 김치) 순저(筍菹, 죽순 김치) 비석(脾析, 소의 처녑) 청저(菁菹, 무우 김치) 구저(韭菹, 부추 김치) 토해(兎醢, 토끼고기의 젓) 어해(魚醢, 물고기의 젓) 돈박(豚拍, 돼지의 갈비) 녹해(鹿醢, 사슴고기의 젓) 담해(醓醢, 육장, 肉醬) 이식(酏食, 차기장으로 만든 떡) 삼식(糝食, 쌀가루를 섞어 끓인 국)을 담았다. 그러나 의례서의 음식과 실제 진설되는 음식에는 간극이 존재했다. 왜냐하면 중국 고례의 물산과 조선의 물산이 다르거나 생산 시기가 맞지 않기 때문에, 조선의 실정에 맞게 다른 음식이나 재료로 대용하기도 하였다. 숙종대 기록에서는 『오례의(五禮儀)』가 『주례(周禮)』를 바탕으로 만들었는데, 만드는 옛 방법도 전혀 모르고 재료도 원래 토산이 아니기 때문에 상황에 따라 제사 음식을 바꾸어왔다면서, 두에 담는 담해는 무슨 음식인지 자세히 알 수도 없다고 하였다. 조선시대의 두는 송나라 『석전의(釋奠儀)』를 따라 나무로 만들었고 두의 높이, 깊이, 입지름, 바닥지름을 모두 변의 제도와 동일하게 하였다. 즉 두와 변의 높이는 모두 5촌 9푼, 직경은 4촌 9푼이었다.

- 제작자

- (사)한국지역인문자원연구소

- 집필자

- 구혜인

- 발행기관

- 문화체육관광부 한국문화원연합회

- 저작권자

- 한국문화원연합회

- 분야

- 한식[미술]

본 저작물은 공공누리 출처표시+상업적 이용금지+변경금지 에 따라 이용할 수 있습니다.