색동은 참 예쁘다. 우리는 전통적으로 색동을 의복에 아름답게 잘 사용해 왔다. 그 중 대표적인 예가 아이들의 색동저고리다. 우리는 전통적으로 자녀의 무병장수를 기원하는 의미에서 첫돌 복식으로 색동소매를 만들어 저고리나 두루마기에 달고 오방색 주머니를 채웠다. 첫돌에 남아(男兒)는 색동저고리에 호랑이 얼굴 형태를 수놓은 ‘호건’을 썼는데, 이는 악한 기운이 물러가기를 바라는 벽사의 의미와 건강하게 자라길 바라는 염원을 담았다. 색동은 타고난 저마다의 성향은 다르지만 함께 공존하며 조화를 이루고 또 다른 새로움을 창조할 수 있다는 가능성을 품고 있다. 귀엽고 아름다운 아이들의 색동저고리에 담겨 있는 전통적 의미들을 되새겨 보기로 한다.

색동의 뜻

우리가 아이들의 설빔이나 새신부의 저고리에서 봐왔던 익숙한 ‘색동’에는 무슨 뜻이 있는 것일까? 색동은 ‘색을 동 달았다’라는 뜻으로 ‘동’이란 한 칸을 의미한다. 색색을 한 칸씩 이어 단 것이다. 삼국 시대부터 오늘날까지 우리의 생활과 깊이 연관지어 사용되고 있는 색동은 명절과 같은 ‘경사’에 입음으로써 형형색색의 즐거움을 돋웠다.

또한 아이들 한복에 가장 많이 쓰이는 장식 중 대표적인 것이 색동이다. 색동은 김영숙(1998)의 『한국복식문화사전』에 의하면 ‘오색으로 염색을 하거나 오색 비단조각을 잇대어서 만든 어린이 저고리의 소맷길 또는 잇대는 데 쓰이는 좁은 헝겊오리’라는 사전적 의미를 갖는다. ‘어린이 저고리 소매’에서 많이 보이는 것은 물론 경사스런 날인 혼례식에서도 신부가 착용하는 원삼에 이 색동소매가 달린 것을 볼 수 있다.

색동과 오방색의 차이

색동을 사용하기 시작한 이유로 몇 가지 설을 들면 다음과 같다. 대표적으로 알려진 것은 고려시대 승려들이 그들의 자녀를 구별하기 위하여 색동으로 된 옷을 입히기 시작한 것이라는 설이다. 그 밖에 길상의 의미를 담아 화를 피하고 복을 받기 위하여 음양오행설에 따라 오방색을 이어 붙여 사용했다는 설도 있다. 또한 옷감이 귀한 시기에 옷을 만들고 남은 옷감 조각을 모아서 색동을 만들어 활용했다고 보기도 한다. 색동으로 된 옷에는 이와 같이 함축적인 의미를 담는 경우가 많았고 주로 어린아이의 옷에 많이 사용되었다. 색동저고리는 색동을 사용한 가장 대표적인 어린아이의 옷으로 첫돌 복식으로 입히거나 명절옷으로 만들어 입히는 예가 많았다.

색동의 구성은 주로 색색의 좁고 긴 헝겊조각을 연결하여 만드는데 색동의 폭은 일정하나 색동의 너비나 색상의 선택은 만드는 이에 따라 달라진다. 색동의 색상 배열은 정해진 규정 없이 다양하게 조합하고, 여기에는 음양오행설을 바탕으로 한 오방색을 사용하는 견해가 일반적이다.

©색동저고리, 창원역사민속관

©색동저고리, 창원역사민속관일반적으로 알려진 색동의 의미나 상징성은 목(木), 화(火), 토(土), 금(金), 수(水)와 같은 우주적 에너지를 내포하고 있는 오방색(오행의 기운과 직결된 청(靑), 적(赤), 황(黃), 백(白), 흑(黑))의 사용을 통해 ‘음양의 조화’나 ‘오행의 조화’ 또는 ‘오복(五福)의 구비’를 달성하고자 하는 인간의 염원이 담긴 장식 문화일 수 있다.

오방색을 조금 더 들여다보면 황(黃)은 흙(土)으로 고귀한 색이었으며 청(靑)은 나무(木)에 해당해 봄의 색이자 잡귀를 물리치고 복을 비는 의미로 쓰였다. 백(白)은 오행 중, 금(金)으로 결백·순결 등을 뜻하였으며 적(赤)은 불(火)로, 애정이나 생성 등 벽사의 색으로 자주 쓰였다. 마지막 흑(黑)은 물(水)로서 인간의 지혜와 연결되어 있다.

‘음양오행’과 밀접한 관련을 맺은 색들은 신부의 연지곤지에도, 어린아이 색동저고리에도, 음식 위 다소곳이 오른 고명에도 깃들어있다. 각각 귀신을 쫓거나 무병장수를 기원하는 등 의미를 갖고 말이다.

실제로 결혼과 관련되어 혼수를 할 때도 음양을 상징하는 ‘청·홍’ 계열의 포장지를 사용하고, 장식 물품에도 비교적 색(色)스럽게 색동이나 잣물림 장식 또는 색실로 누빈 물품 등을 사용하기도 한다. 특히, 혼수를 넣은 함 속에 다섯 가지로 색을 달리한 복주머니에 장수나 풍요, 행운, 다산 등을 염원하는 여러 상징성을 가진 곡류나 물품을 넣어주는 전통들이 지역을 달리하여 지금까지 전해져 온 것을 쉽게 접할 수 있다.

역사로 본 색동의 등장

‘색동’이라는 명칭은 국말에 등장하며 『조선왕조실록朝鮮王朝實錄』에는 ‘채綵’, ‘채복彩服’, ‘반의斑衣’, ‘래복莱服’, ‘노래의老萊衣’ 등으로 표기되었다. 국말 「궁중발기」의 왕손복의 유물이나 돌옷의 기록에서도 ‘동다리 저고리’와 ‘동다리 주의’를 색동옷으로 보기도 했으며, 1916년 덕혜옹주의 생일 「의복발기」에 나오는 색동관사저고리는 민간에서 입었던 색동옷과 동일한 형태로 추정한다. 어린아이가 입었던 색동저고리는 나이가 많은 노인이 부모에게 자식으로서의 역할을 할 때 입기도 했다. 이는 춘추시대 노래자老萊子가 70세의 나이에도 색동옷을 입고 부모님을 즐겁게 해드렸다는 고사에서 유래된 것으로 이와 같은 풍습이 우리나라에도 영향을 주었다.

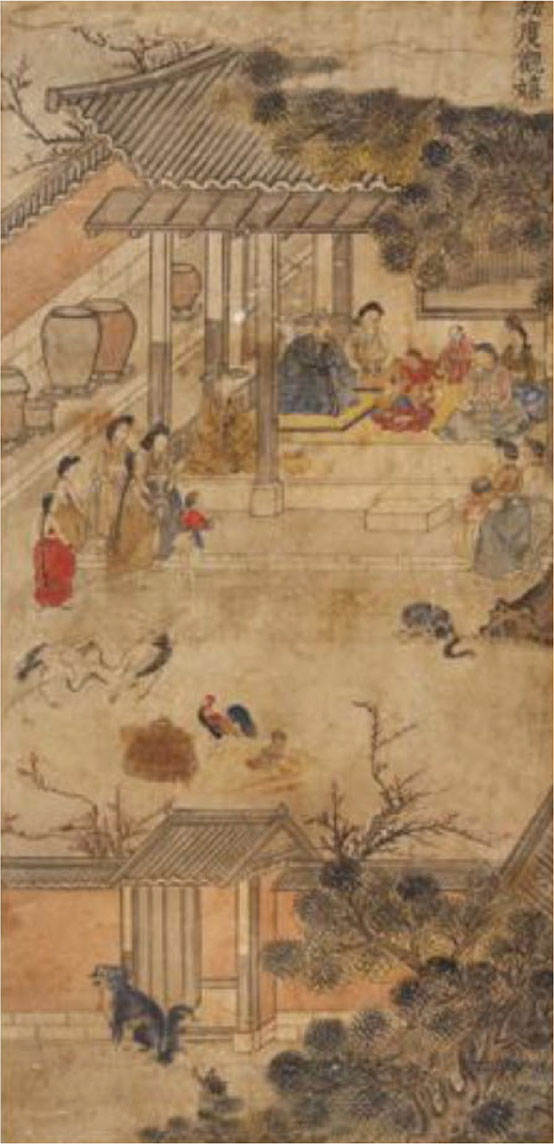

조선 후기의 평생도의 첫돌 의례에 등장하는 아동들을 살펴보면 대부분 색동옷을 입고 있는 모습으로 표현되어, 색동옷이 첫돌 의례의 상징적인 복식으로 착용되었음을 알 수 있다. 1900년대 이후의 남아의 돌복은 두루마기 위에 남색 전복을 덧입힌 후 붉은 색의 돌띠를 묶어주고 복건 또는 호건을 씌우는 형태가 전형적인 모습이다. 남아의 전복과 쓰개에는 인仁·의義· 예禮·지智·효孝·제弟·충忠·신信 등의 덕담의 내용을 금박으로 장식하기도 하였다. 여아는 저고리와 치마 위에 두루마기나 당의를 입히고, 조바위를 씌우는데 아동용 조바위에는 호화롭게 수를 놓거나 금박장식을 한 경우가 많다. 금박문양의 내용은 부귀富貴·다남多男·수복壽福·강녕康寧 등의 내용을 담고 있다. 조바위의 앞과 뒤에 호박, 비취, 마노 등의 보석 장식과 오색술 장식을 하고 꼭대기의 앞뒤에 구슬 장식이나 산호줄을 연결해서 장식하였다.

©평생도-한국일생의례사전

©평생도-한국일생의례사전돌띠

첫돌을 기념해 사용한 돌띠에는 아기의 앞날을 축원하기 위해 해와 달, 구름과 소나무, 학을 비롯한 십장생十長生과 꽃, 나비 등 복록福祿을 기원하는 여러 가지 무늬를 수놓아 장식했다. 이때 십장생은 첫돌을 맞은 아기의 무병장수를, 모란과 국화, 나비, 편복蝙蝠 등은 부귀영화와 복록을 의미한다. 이 밖에도 수복강녕壽福康寧, 쌍희囍, 다남多男과 같은 글자를 수놓거나 금박하고, 수수와 쌀, 좁쌀, 콩, 팥을 넣은 염낭을 세 개에서 열두 개까지 매달았다. 이는 곡식이 먹고사는 일의 근본을 의미하기 때문이며 평생 재물과 먹을거리 걱정 없이 평탄하고 다복多福하게 살아가기를 바라는 마음이 담겨 있다.

©돌띠, 한국민족문화대백과사전

©돌띠, 한국민족문화대백과사전 ©돌띠, 국립민속박물관

©돌띠, 국립민속박물관고대부터 사랑받아온 색동의 역사

한국복식사 연구를 통해 밝혀진 색동이 사용된 초기 복식들에 대한 자료는 멀게는 고구려 수산리 고분 벽화에 등장하는 여인이 착용하고 있는 ‘색동천을 이은 치마’가 있다. 수산리 고분 벽화 속 부인이 착용한 A라인의 치마는 색동이 위에서 아래로 넓어지는 형태를 하고 있으며 자색, 적색, 살색 등으로 절묘한 배색의 아름다움을 보여주고 있다. 일본의 다카마스 무덤의 벽화에서도 색동치마를 입은 여인이 있어 동북아시아에서 ‘색동치마’가 고대부터 등장했다는 것을 알 수 있다. 이는 아마도 동북아시아 지역에 공유되고 있는 음양오행사상과 같은 철학적 인식 때문이 아닌가 한다. 뿐만 아니라 중국의 소수민족과 중국의 당대(唐代, 618~907) 서역 아스타나에서 출토된 목조여인상에서도 나타난다.

©수산리고분벽화, 우리역사넷

©수산리고분벽화, 우리역사넷 ©색동저고리, 서울역사박물관

©색동저고리, 서울역사박물관참고문헌

- 문화재청 김혜순 한복디자이너

- 남아 돌복의 착장 양식과 특성에 관한 연구

- (이수혜, 신라대학교 석사학위논문, 2006),

- 첫돌 복식의 착용양상과 통과의례적 의미

- 조희진, 안동대학교 석사학위논문, 1999),

- 출생의례복식에 관한 연구

- (추은혜, 전남대학교 석사학위논문, 2000), 한국민속종합조사보고서-17(문화공보부 문화재관리국, 1986).

- 선비와 피어싱(조희진, 동아시아, 2003),

- 첫돌 복식의 착용 양상과 통과 의례적 의미(조희진, 안동대학교 석사학위논문, 1999).