전통백과

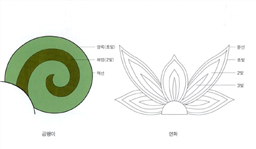

머리초는 각 부재의 끝머리에 넣는 단청무늬로, 모로단청과 금단청에 쓴다. 긋기단청에서는 머리초를 쓰지 않는다. 여러 다양한 무늬가 결합·재구성된 것으로, 우리나라 단청무늬 가운데 가장 핵심이라 할 수 있다. 머리초 무늬는 시대와 건물의 격식, 도안가의 의도에 따라 조금씩 다르지만, 보통 녹화·연화·주화·석류

단청의 기본 무늬에는 삼각형·사각형·원형이 주축을 이루는 기하무늬, 구름당초·인동당초 등의 당초무늬, 해·달·구름 등의 자연무늬, 각종 수목과 꽃을 그린 식물무늬, 용·봉황 등의 동물무늬,불상·보살 등의 종교무늬, 수복壽福·칠보七寶 등 인간의 길복吉福을 기원

단청에 나타나는 무늬는 시대·지역·장인의 솜씨에 따라 다양하지만, 삼국시대부터 지금까지 전해져 내려오는 큰 줄기는 찾을 수 있다. 특히 삼국시대 고분에 나타나는 구름무늬나 당초무늬, 연화 등은 후대에도 즐겨 쓰고 있다. 고려 말이나 조선 초기의 단청 무늬를 보면 웅건한 균형과 짜임새가 있는데, 후기로 오면서 무늬가 나약해지고 균형을

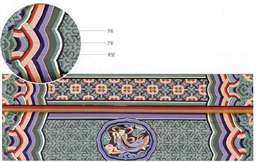

단청에서는 색상을 ‘빛’이라 하며 무늬를 색칠하는 일(도채塗彩) 자체를 말하기도 한다. 색계열包系列을 꾸며 색의 명도를 2~3단계로 구분해서 연한 빛, 중간 빛, 짙은 빛 순서로 칠한다. 처음 칠하는 연한 빛을 초빛, 그 다음 칠하는 중간 빛을 2빛, 좀더 입체감을 주기 위하여 칠하는 짙은 빛을 3빛이라고 한다. 초빛·2빛·3빛을

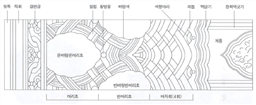

금단청錦丹靑은 단청 중 가장 복잡하고 화려하게 그리는 것이다. 긋기단청과 모로단청을 함께 쓰며 각종 머리초(병머리초·장구머리초·겹장구머리초)와 각종 휘를 쓰고 부재의 뒤 끝머리에 무늬를 넣기도 한다. 부재의 중간부에는 비단무늬를 넣거나 긋기한 계풍에 화조花鳥· 산수山水·인물·짐승 등의 별화別畵(

모로단청毛老丹靑(모루단청)은 주요 부재의 끝머리에만 각종 무늬를 넣고 중간에는 바탕색에 긋기로 처리하는 단청이다. 평방·창방·도리·대들보 등에는 양 끝에, 서까래·부연에는 바깥쪽 끝에만 머리초를 넣는다. 머리초에는 주로 연화·녹화·주화를 배열하고, 휘는 늘휘·인휘를 쓰며

긋기단청은 좁은 줄을 긋는 단청으로 먹긋기와 색긋기로 대별된다. 바탕색 위에 선을 치는데 먹긋기는 먹선, 분긋기는 분선, 색긋기는 각 색선으로 그린다. 먹분긋기는 먹선과 분선을 나란히 붙여서 그린 것이다. 서까래부리·부연부리에 간단한 매화점이나 연화를 넣거나 도리부리·창방부리에 태평화太平花를 넣기도 하는데, 이를 ‘모로긋기단청’ 이

바탕면에 교착제(안료에 넣어 결합력을 부여하는 도막요소, 결합제)가 지나치게 흡수되는 것을 막고 안료가 잘 접착되도록 하기 위해 아교풀을 칠하는데, 이를 ‘아교포수阿膠泡水’ 라 한다. 요즘에는 아교풀 대신에 합성수지제 교착제를 주로 사용한다. 단색칠하기 전, 색이 탈락되는 것을 막고 바탕면의 평활성을 돕기 위해 백토나 백분 등을 칠하기도 한다. 이를 ‘바탕